Wer einmal bei einer Wanderung oder einem Spaziergang im Sommer an einem Bach vorbeigewandert ist, an dem die riesigen Blätter (die größten unserer einheimischen Flora) der Pestwurz wachsen, wird das immer in Erinnerung behalten. Durch die gigantischen, filzigen Blätter fällt die Pflanze nämlich auch dem ungeübtesten Auge auf. Schon als Kind war ich begeistert von den großen, herzförmigen, wolligen Blättern mit ihren dicken Stängeln, die man so einfach abknicken konnte und sich als Hut aufsetzen konnte. Heute weiß ich erst, dass der lateinische Name „Petasites“ wohl von „petasus“, was so viel wie „Reisehut“ heißt, kommt (der deutsche Name Pestwurz stammt aus der

Zeit als man die Blätter auf die Pestbeulen zur Schmerzlinderung gelegt hat). Früher hat man die großen Blätter tatsächlich genutzt, um sich vor der Sonne zu schützen. In der Kindheit ist man da wohl noch intuitiv näher an der Natur und den Dingen …. Als Kind habe ich mich aber immer nur an den Rand der von der Pestwurz meist großen bewachsenen Fläche getraut, weil es mir immer ein bisschen unheimlich war, dort rein zu gehen. Die Pflanzen werden bis sechzig Zentimeter groß, wachsen dicht an dicht und irgendwie war ein Vibrieren in den Pflanzen, das mich immer an Schlangen hat denken lassen. Und wie ich dieses Jahr im frühen Januar an einem kleinen Bach in der Fränkischen vorbeispaziert bin, ist es mir plötzlich klar geworden, was da unter den großen Blättern so unheimlich war. Im fließenden eiskalten Wasser des Baches war der fleischig-rote Wurzelstock der Pestwurz zu sehen (Abb 1).

Wie eine große, dicke fleischige Made oder Wurm hat sie der Eiseskälte des Wassers getrotzt (Abb 2). Vereinzelt waren kleine Blättchen zu sehen (zuerst kommen aber die Blüten im Frühjahr). Ich habe ein Wurzelstück aus dem Bach geholt und gleich stieg mir der würzig – aromatische Duft der ätherischen Öle in die Nase. Das Wurzelstück war schwer und kompakt und hat mich in ihrem bizarren Aussehen sofort an die Luftröhre bzw. auch an den Darm denken lassen – immer mein anatomisches Wissen parat. ☺

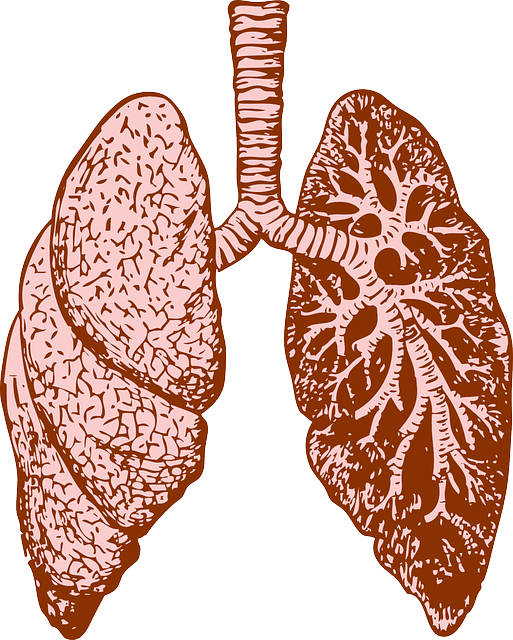

Betrachtet man einmal die längliche Wurzel fällt einem sofort auf, dass sie aus ringförmig übereinander geschichteten Strukturen besteht, die ein geschultes Auge gleich an die ebenfalls ringförmige Muskulatur der Luftröhre erinnern (Abb 3). Selbst die Alveolen der Lunge (unsere Luftbläschen) sind da. Ich war mehr als verblüfft, die Affinität mit den Atemwegen so deutlich vor Augen zu bekommen. Und so kommt es auch, dass die Pestwurz in verschiedenen Lungenheilmitteln z. B. der Firma Wala als Bestandteil enthalten ist. So in Petasites comp Globuli gegen Reizhusten, auch in Plantago Bronchialbalsam und Plantago Hustensirup.

Der Pestwurz sagt man tonisierende, krampflösende, auswurffördernde Eigenschaften nach. Ihre ätherischen Öle und andere Inhaltstoffe sind dafür verantwortlich. Inzwischen macht man sich die krampflösenden Eigenschaften auch in der Migräne-Prophylaxe zu Nutze. Vielleicht ergibt sich das aus dem Aussehen der dicken Blattadern, die an große Blutgefäße erinnern, und die Tatsache, dass man sie sich immer auf den Kopf gesetzt hat als ein Hinweis auf die Verwendung bei Migräne. Wer mehr über die Heilwirkung und ihre Verwendung wissen möchte, kann sich dazu auch auf der Seite der Firma Wala (https://www.wala.world/de/) informieren.

Quellenangabe:

Foto 3 von Clker-Free-Vector-Images auf pixabay.com

Warnhinweis: Die Pflanze – speziell die Wurzel – enthält lebertoxische Inhaltsstoffe und sollte deshalb nicht innerlich angewendet werden. Deshalb bitte keine Selbstversuche. In den genannten Mitteln von Wala sind diese Stoffe aufgrund der Herstellung nicht mehr toxisch.

Adresse

Klosterstraße 15

91301 Forchheim

Öffnungszeiten

- Mo - Di

- -

- Mi, Fr

- -

- Donnerstag

- Geschlossen

- Sa - So

- Geschlossen

Termine sind nach Vereinbarung auch außerhalb dieser Öffnungszeiten bis 18:30 möglich